Dynamische Nachhaltigkeit von Forschungsprojekten

news

Nachhaltiger Wissenstransfer

Dynamische Nachhaltigkeit von Forschungsprojekten

Mit dem Transfervorhaben 4 des Forschungsprojektes RESPONSE wird ein konkretes Beispiel gegeben, wie es möglich ist, nachhaltige Strukturen für Transferleistungen aus dem Projekt heraus zu generieren. Ein Fokus liegt auf der Entwicklung von innovativen Bildungsmodulen als Instrumente der dynamischen Nachhaltigkeit. Sie haben das Ziel die Ergebnisse der System- und Innovationsforschung derart aufzubereiten, dass sie einen Impact auf das zukünftige Forschungs-, Führungs-, Adoptions- und Adaptionsverhalten von Wissenschaftler:innen haben.

Konzept der Nachhaltigkeit

Der Ursprung des Begriffs Nachhaltigkeit geht weit zurück. Wie Quellen belegen, bezeichnete das alte deutsche Wort „Nachhalt“ Vorräte, die früher für Notzeiten zurückgelegt wurden (Reidel 2010). Der sich daraus abgeleitete Ausdruck „nachhaltig“ wird heute alltagssprachlich im Sinne von dauerhaft wirksam verwendet (Spindler 2013). Nachhaltigkeit lässt sich somit definieren als die Fähigkeit eines offenen Systems, das eigene Energieniveau langfristig zu erhalten, sodass auch zukünftige Generationen ihren Nutzen daraus ziehen können (Fleßa 2022).

…

Nachhaltige Forschung

Eine der zentralen Aussage auf dem Leopoldina-Workshop „Nachhaltigkeit in der Wissenschaft“ im November 2012 war, dass Nachhaltigkeit in der Wissenschaft von steigender Bedeutung für das Selbstverständnis der Wissenschaft, für die Weiterentwicklung des Wissenschaftssystems und für die gesellschaftliche Wahrnehmung von Wissenschaft sein wird (Artmann/Borchert 2013). Nachhaltigkeit in der wissenschaftlichen Forschung verfolgt dabei drei voneinander abzugrenzende Ansätze: (1) als eigenständiges Forschungsthema, (2) als nachhaltige Forschungspraxis und (3) die Nachhaltigkeit von Forschung selbst (Mayer/Biesenbender 2013).

…

Nachhaltigkeit in Forschungsprojekten

Förderer von Drittmittelprojekten verlangen vermehrt, dass die durch sie unterstützten Projekte eine Nachhaltigkeit aufweisen sollen (Fleßa/Meissner 2019). Für das Erreichen dieser Forderung muss sich konkret mit der Frage auseinandergesetzt werden, inwieweit die Erkenntnisse aus Forschungsprojekten wissenschaftlich verstetigt, gesellschaftlich anschlussfähig und in eine politische Agenda umsetzbar sind (Westphal 2013). Die große Herausforderung ist dabei, die Hürde, welche durch die befristete Laufzeit der Projekte gegeben ist, zu überwinden und eine umsetzbare Langzeitperspektive aufzuzeigen. Das Ziel muss es sein, dass mit dem Projektablauf die begonnenen Aktivitäten nicht beendet werden, sondern dass diese einen weiteren Nutzen aufweisen und idealerweise eine Übertragbarkeit gegeben ist (Fleßa 2021). Dieser Prozess findet in verschiedenen Phasen statt.

…

Dynamische Nachhaltigkeit in der gesundheitsökonomischen Forschung

Wendet man den Begriff der Nachhaltigkeit konkret auf den Bereich von gesundheitsökonomischen Forschungsprojekten an, so lässt sich Nachhaltigkeit definieren als die Fähigkeit, auf Dauer erfolgreiche gesundheitsökonomische Forschung zu betreiben und einen Wissenstransfer in die Gesellschaft und Politik und speziell in die Gesundheitsversorgung zu generieren. Die Gesundheitssysteme moderner postindustrieller Gesellschaften unterliegen einer hohen Dynamik, Komplexität und Unsicherheit. Ein langfristigeres und damit einhergehendes strategisches Systemdenken ist für das erfolgreiche und vor allem nachhaltige Management von Gesundheitseinrichtungen von entscheidender Bedeutung (Hübner/Fleßa 2022). Auf diese Weise entwickeln sich auch die Anforderungen an die gesundheitsökonomische Forschung kontinuierlich weiter, immer in Hinblick auf die Bedarfe des sich ändernden Umsystems. Um gesundheitsökonomische Forschungsergebnisse langfristig nutzen zu können, müssen diese mit Hilfe geeigneter Instrumente in dynamische Nachhaltigkeitsstrukturen überführt werden.

…

Webbasiertes E-Learning-Programm

Die Schulungsplattform zur Implementierung eines webbasierten E-Learning-Programms ist als Bildungsangebot in einer interdisziplinären Transferzusammenarbeit aus dem RESPONSE-Forschungsverbund heraus entstanden. Es greift sowohl ethische, epidemiologisch-demografische und gesundheitsökonomische Fragestellungen zu Implantatentwicklungen als auch Aspekte aus der Versorgungsforschung zur Arzt-Patienten-Beziehung auf. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse wurden zuvor in den Forschungsvorhaben vorangegangener RESPONSE-Förderphasen generiert und in einem projektbegleitenden Leitfaden dokumentiert (Löschner/Siegosch/Fleßa 2021). Insgesamt umfasst das E-Learning-Programm sieben Module, die als Basis- und Vertiefungsmodule komplett oder zielgruppengenau einzeln bearbeitet werden können. Für Ärzt:innen konnte zudem eine Zertifizierung zur Erlangung von CME-Fortbildungspunkten erreicht werden.

…

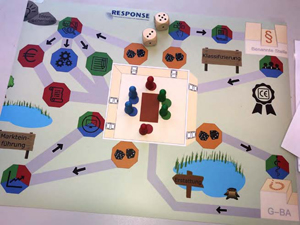

Planspiel Implantatentwicklung

Als ein weiteres Bildungsangebot wurde im Transfervorhaben ein Management-Planspiel als haptisches Brettspiel entwickelt, welches den komplexen Prozess der Entwicklung eines innovativen Implantats innerhalb eines Unternehmens in vereinfachter und visualisierter Form darstellt (siehe Abbildung). Die Spieler: innen nehmen als Mitarbeitende eines Medizinprodukteherstellers eine Rolle aus den Bereichen Unternehmensleitung, technische Entwicklung oder klinische Forschung ein. Als Team entwickeln sie ihr eigenes Implantat und durchlaufen dabei alle Phasen des Entwicklungsprozesses. Dies erfolgt unter Berücksichtigung notwendiger Investitionsentscheidungen (zum Beispiel Investition in eine Marktstudie), Forschungsstrategien (zum Beispiel Forschung nach Durchbruchsinnovationen oder Anpassungsinnovationen) und Markteinführungsstrategien (privat oder GKV, ambulant oder stationär). Die Teilnehmenden erstellen notwendige FuE-Dokumente des Prototyps, durchlaufen den Zertifizierungsprozess und eruieren Erstattungsoptionen. Auf diese Weise werden in spielerischer Art projektspezifische, gesundheitsökonomische Kenntnisse vermittelt und zugleich selbst angewendet. Zwischen den einzelnen Phasen sowie am Spielende finden Firmenkonferenzen zum gegenseitigen Austausch und Reflektieren der eigenen Führungserfahrung, des Rollenverständnisses statt.

…

Fazit

Nachhaltigkeit ist eine in dieser Zeit nicht mehr wegzudenkende Forderung, die es auch in der Wissenschaft konsequent zu verfolgen gilt. Die hier vorgestellten Bildungsmodule beweisen, dass Transferleistungen aus Forschungsprojekten generiert werden können, die zu einer Verstetigung und Übertragung von Erkenntnissen führen. Eine kontinuierliche Reflexion und Überarbeitung dieser Erkenntnisse ist hierbei unabdingbar. Bereits Karl Poppert schrieb 1934 in seiner Logik der Forschung „einmal gewonnenes Wissen darf nicht in Stein gemeißelt werden“ (Mayer/Biesenbender 2013). Die Instrumente der dynamischen Nachhaltigkeit gehen auf Veränderungen im Umsystem ein und ermöglichen somit notwendige Anpassungen für einen Transfererfolg. Im Idealfall wird so eine Balance gefunden, in der aus Forschungsprojekten erworbenes Wissen mit dem Auslaufen von Förderzeiträumen nicht verloren geht, ohne sich neuen Erkenntnissen damit zu verschließen.

- Der komplette Artikel ist im ► Onlineshop von Lemmens Medien erhältlich. Den Abonnenten der Zeitschrift Wissenschaftsmanagement steht der gesamte Beitrag in ihren Accounts zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Prof. Dr. Steffen Fleßa ist Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Gesundheitsmanagement an der Universität Greifswald.

Dr. Claudia Hübner ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaft und Gesundheitsmanagement an der Universität Greifswald.